令和7年3月

大阪・関西万博

55年前、大阪で万博がありました。

「芸術は爆発だ」の岡本太郎さんが、デザインした「太陽の塔」は、あまりにも有名です。

太陽の塔には、3つの顔がありました。

「黄金の顔」は、未来を象徴し、「太陽の顔」は現在を、背面の「黒い太陽」は過去を象徴したものだとのことです。

万博が再び、大阪で4月13日から10月まで開催されます。

会場は、淀川(よどがわ)の河口、大阪湾の中にできた人工島の夢洲(ゆめしま)となっています。

シンボルとなっている「大屋根リング」は、世界最大級の木造の建築物とのことです。

日本の建物として、東京オリンピック・パラリンピックに合わせて建設した国立競技場に続いて木を使った建物として、世界の人達に披露することになり、山林を有する村としては、うれしいことです。

リングの上からは、会場全体や瀬戸内海を見渡せるとのことです。

今回の万博のテーマは、「いのち輝く未来社会のデザイン」となっており、コンセプトは「未来社会の実験場」とのことで、空飛ぶクルマや人と共存するロボットなどが見られそうです。

豪雪対策本部の設置

2月21日、朝にかけて再び大雪となりました。

毎日、暗い内から除雪作業となり、雪を寄せる場所が山盛りとなり、場所の確保が難しくなりました。

沖田面の観測所の積雪が8時現在で、100センチメートルになりました。

今後も寒波が襲来し、連休明けの24日からは、雨が降るとの天気予報となりました。

豪雪による災害と事故から村民を守るために、「豪雪対策本部」を午前8時30分に設置をしました。

集落会長や消防団、関係機関に対応のご協力お願いしながら、こあに電話と村のホームページで屋根の雪下ろしや非常口の確保、隣り近所同士の声掛けなどを呼び掛けております。

豪雨災害に続いて、今度は、豪雪に見舞われています。

これも山林の未整備から来る異常気象が原因となっているかもしれませんので、脱炭素化に向けて事業を進めてまいります。

屋根の雪は沢山の雪に覆われました

令和7年2月

村の進む方向

私たち職員は、村民のため、村の将来のために仕事をさせていただいています。

住民からの要望について、やれない理由を考えるのではなく、どうすれば公平性を保ちながら、多数の人の利益につながるかを考えなければならないと肝に銘じています。

それは、机上のプランと合わせて現場主義による現場に合った考え方になります。

理解し、分かることだけでは形になりません。

行動に移して、やることの大切な事や、住民に寄り添った仕事を職員がお互いに助け合って対応することを年頭の訓示(村のホームページ「村長の部屋」に掲載)で話しました。

まずは実行して、検証をし、見直して改めていくことで、村は良い方向に進むと思っています。

村にしかないものや、村にたくさんある資源を利活用するために、村民の皆さんの知恵と力を借りて、一緒に創っていくものだと思っています。

心が健康をつくる

手にした本に、病気に苦しんでいた人が、病気を治すために、アメリカやロンドン、パリを訪ねますが、うまくいきませんでした。

諦めて日本に帰る途中で、偶然にもインドに行くことになり、ヒマラヤの麓で修行をし、悟りの境地に至ります。

病(やまい)は気からと言います。

気とは心かもしれません。

心の持ち方で健康をつくっていくものです。

誰かに叱られたら、それは「ありがとう」と感謝をする。

幸福は、ものに求めないで、心に求める。

そして、笑うことの大切さを言っています。

笑うことが、健康を招きます。

おかしくなくとも、ウソでもいいので笑うこと。

人は、おかしいから笑うのか、笑うからおかしいのか?

笑いの効果をさらに高めるために、感謝を加える。

「ありがとう。ありがとう」を言っていれば、笑いと同じ効果が現れる。

そして、身体を動かして、汗を流すことが大切になります。

新幹線の中で、足踏みウォーキングをして、車窓の景色を見ながら、最速のウオーカーと自負して楽しんでいる人もいます。

年頭訓示

令和7年1月

人事案件が満票

12月定例議会に惠比原史副村長や武石誠監査委員、北林義髙監査委員、石上稔固定資産評価審査委員の同意を求める議案を上程しました。

議員による無記名投票の結果、全員から賛成票を投じていただきました。

惠比原副村長は、秋田高校、福島大学を卒業後、秋田県庁で仕事をしました。

この間、企画振興部地域活力創造課長や鹿角地域振興局長、観光文化スポーツ部次長、秋田県議会事務局長を務めました。

令和2年12月に上小阿仁村の副村長になるために、秋田県を早期退職して上小阿仁村に来ています。

これまで、秋田県を退職してから市町村で働く人はいましたが、現職の部長職の職員が市町村で働くことは、ありませんでした。

惠比原副村長が、初めてのケースとなりました。

佐竹知事や元堀井副知事、県議会議員、村議会議員のご配慮に感謝しております。

惠比原副村長には、災害復旧や防災事業、総合計画の着実な執行に務めていただきます。

令和6年の村の漢字は「水」

毎年、日本漢字能力検定協会が行っている「今年の漢字」は「金」になりました。

京都の清水寺で、大きな紙に一気に書かれる文字には、迫力を感じます。

30回目となる募集は、「金」が一番多く、5回目になるそうです。

オリンピックの金メダルや政治の裏金問題などによるとされます。

令和6年の村の漢字はと聞かれたら、私は、「水」にさせていただきます。

3年連続の豪雨災害で土砂崩れがあり、電線が切断し停電となりました。

また、堤防の決壊で農地や水道施設が流されました。

水の出ない生活で、食事やトイレ、お風呂に不便をおかけしました。

3年連続の豪雨災害は、毎年、豪雨があるものと思って、防災事業に取り組まなければなりません。

洪水対応には、防災ダムや山林の整備を進め、これにより水の安定的供給と水力発電で電気を供給し、安全、安心な生活を確保することからの「水」です。

12月20日の功労者表彰式は、

今年も盛大に開催することができました

令和6年12月

参議院議員会館でプレゼンテーション

秋田県を代表して、森林整備・治山事業促進議員連盟緊急決起大会で、国会議員のみなさんに豪雨災害の状況を説明しました。

3年連続の豪雨災害は、山林の整備がされていないから、起きていると強く訴えてまいりました。

私の前には、青木林野庁長官や長崎屋森林整備部長、斎藤秋田県農政部次長などもおられました

伐採をしたら、植林をすること、間伐事業によって、立木を丈夫に健康にすること、そして、山林整備事業によって造られた作業道などが、豪雨の時に水路となり、災害の原因とならない対応を強化することなどを話しました。

豪雨災害の原因は、地球温暖化による異常気象にあるとされ、今後も続くことが予想されます。

地球温暖化は、二酸化炭素が原因とされ、これを削減する山林の役割が大きいのです。

合わせて、山林の整備における作業の適正化は、人の命と財産、農地などを災害から守ることになります。

土曜日の診療と薬局

今年の4月から、診療所の所長に鹿嶋先生が就任しております。

村に来る前は、男鹿市で診療をされていました。

これまで、村の子供達や働いている人達は、平日に診療や予防接種を受ける場合、学校や職場を休むか、他の土日に診療している医療機関に行かなければなりませんでした。

村民が、診療所に行きやすくすることで、病気の早期発見、早期治療や予防接種によって、重篤な病気にならないようにしたいと考えていました。

鹿嶋先生に相談したところ、土曜日の診療で、金曜日を休みにすることで、対応が可能となったものです。

合わせて、鹿嶋先生が所長に就任したことで、かみこあに薬局も村に常設していただけるようになりました。

医療の充実は安全安心な生活につながります。

なお、診療所以外の医療機関で診療している人もお薬をかみこあに薬局で処方することもできますので、是非、ご利用ください。

子どもは時に、病院にいくと治療する前に熱が下がったり、痛くなくなったりします。

医者や看護師と話をしただけで治ってしまうという精神的な作用もあると思っています。

11月17日の民謡歌謡ショーには沢山の

方々が訪れました

令和6年11月

尊いもの

人のために何かを行うことが、最も尊いことだと稲盛和夫さんは、言っております。

そして、人は誰でも人のために役に立ち、喜ばれることを最高の幸せとする心を持っていると言っています。

尊いものの一つに、ボランティア活動があります。

これもまた人のために役立つことだと思っております。

ボランティア活動を始めた時、心のどこかで当然のように、代償を求めながら活動しておりました。

本当のボランティアは、物心両方の代償を求めてはいけないし、「ありがとう」という言葉も求めてはいけないというのです。

「ありがとう」のお礼も求めないボランティア活動に徹することだと言います。

もし、どうしても代償が欲しいと思うならば、活動の結果として、自分に与えられた健康がご褒美であると思うことだとのことです。

また、もしも活動後に不幸があったとするならば、本来はもっと大変な不幸であったものが、軽く済んでいると喜ぶことだということです。

村の定期預金

村は、過疎地域に指定されており、過疎地域持続的発展計画を策定しています。

人口減少の著しい地域が該当します。

この計画を村の総合計画としています。

事業実施にあたり補助金や交付金、過疎債などによって、村のお金を節約しています。

過疎債事業が、一般の補助や交付金事業と異なるのは、歳入が、銀行からの借入金になることです。

ただし、お金を銀行に返す時に、返すお金の約70%が国からもらえるということです。

このことから、70%の補助事業と同じに対応しています。

村の財政計画では、定期預金を約48億円保有しております。

この内、約6億円の定期預金は、借入金を返す時の30%の償還金に充てるためのもので、私の記憶では、この定期預金を取り崩すことなく、事業を進めてきました。

村は、財政計画に基づいて、将来的にも定期預金を大切にし、節約しながら、村民の求める事業を有利な制度で実施してまいります。

10月14日、清々しい秋晴れのもと、秋の

スポーツデーイベントが行なわれました

令和6年10月

行政懇談会

行政懇談会で、村の考え方や事業、施策の説明をさせていただきました。

また、事前にいただいていた要望事項について、お答えし参加者からは新たな要望や提言をいただきました。

今後の施策に活かしてまいります。

また、行政懇談会に出席できなかった人からは、行政施策のための著書などをいただきました。

自分の考えや提言などを著書に託して、村政に反映しなさいとのことだと思っております。

夜中に読ませていただいております。

叱咤激励に感謝をしております。

また、懇談会で提案のあった熱中症や省エネルギー対策としてのエアコン設置補助は、さっそく、事業化し、活用していただいております。

今後、さらに、参加者からいただいた提言を村の総合計画に盛り込ませていただき、事業化してまいります。

災害復旧を負担ゼロで

命を守るダムの整備を

3年連続の豪雨災害は20数億円というかつてない復旧費となってしまいました。

これから何回も国県への説明や審査があるため、国や県の知人などの指導がないと復旧工事はできないのです。

災害時、農業関係者への説明会を開催しました。

3年連続で同じところを被災し、これまで復旧の負担金も納めてきて、再びの災害ですので、農家の心は折れた状態でした。

私は、農家負担を無くせないかとの強い要望に即答できず、針のムシロの状態でした。

受益者負担に係る条例改正や激甚災害の指定も受けていない状況では、回答ができなかったのです。

しかし、村の状況を国や県、国会議員などの知人に説明して、指導やご理解を得ることで、今回、特例で農家負担ゼロでの農地等の全面復旧をすることとしました。

地球温暖化は、再び、災害を起こすと思っております。

これまでの災害で、困ったことは、水と電気の供給ができなかったことです。

村民にご不便をかけないためには、第1番に洪水を防ぐことです。

このためには、ダムの力は大きいものがあります。

そして、ダムは、日常的にきれいな飲料水や農業用水を安定的に供給できます。

合わせて水力発電で、電気を供給できます。

この防災ダムを町村会でも県に要望としてくれることになりました。

防災ダムは、「人の命と財産を守る」重要な施策になると思っております。

村内各地で農地が土砂や流木で埋まりました

令和6年9月

タイムカプセルの開封

上小阿仁村百年誌によると小沢田小学校の創立には、数字の「7」が係わっております。

明治7年7月7日の創立で、当時の児童数が70人となっております。

もう一つ付け加えるならば、七倉山のふもとに創立したと記されております。

お盆の14日に、20年前の小沢田小学校の創立130周年を記念して埋められたタイムカプセルの開封式が行われました。

20年後の自分にあてた手紙や保護者からの手紙と再会した若者は、当時はどのような児童で、なにに、目を輝かせていたのだろうか。

タイムカプセルの開封は、当時のことを今に伝える思い出深いものとなりました。

自分の夢をかなえるため力強く大切に生きていくことを約束する過去との出会いの日となったと思います。

実は、私の記憶では、もう一つタイムカプセルが開封を待っています。

それは、役場前の「緑のふるさと みんなで拓こう あすの上小阿仁」と刻まれた石碑の脇にあります。

村政施行100周年を記念して、50年後の開封を約束したものです。開封は15年後の2039年になります。

タイムカプセル開封式には沢山の方が集まりました

災害復興と支援活動

3年連続の豪雨災害現場に、石井浩郎参議院議員や財務大臣政務官の進藤金日子先生などに来村していただきました。

進藤先生には、事前に日程調整していただいたこともあって、災害現場を案内して、開発センターの集会室では意見交換させていただきました。

進藤先生は、農林水産省の職員でもあったことから、農業関係の災害復旧について、お願いをしております。

被災された農家負担の軽減を一番にお願いしました。

3年連続の被災農家もおります。

未復旧で耕作できないでいる耕作地もあります。

今後の復旧にあたり、負担が少なくなるようにお願いしました。

これについては、激甚災害の指定によって、対応をしていただけることとなりました。

また、災害復旧が終わるまで耕作できませんので、農家収入がなくなります。

このため、進藤先生には、農業の専門家として、財務大臣政務官として、村の農業の復興に向けてお力添えをお願いしました。

令和6年8月

消防訓練大会

大館北秋田支部の消防訓練大会が、21日、村民グラウンドを会場にして開催されました。

実は、昨年、村を会場に開催されることになっておりましたが、豪雨災害のために、中止になったものです。

昨年は、豪雨により、萩形ダムが満水となり、ダムに入ってきた水を全部、下流に流す緊急放流となりました。

これにより、小阿仁川流域の人達は緊急避難を余儀なくされました。

そんな時、消防団員や集落、行政機関のご協力によって、住民の避難が行われ、無事に帰宅することができました。

今後も地球温暖化に伴う異常気象により、毎年、災害があるものとして、防災ダムの整備などを検討します。

消防団員には、住民を守っていただくため、ケガをしないことが大切であり、そのための消防訓練大会であると思っております。

消防団員は、大会に向けて、仕事が終わってから夜遅くまで、練習をしております。

このことが、きっと万が一の時に、役立つものと信じております。

暑い中お疲れ様でした

3年連続の豪雨災害

25日夜からの豪雨は、一昨年のお盆の時の災害を上回るものとなりました。

避難が早かったこともあり、ケガ人はなかったのですが、家屋や道路、河川に大被害を受けました。

国道285号や八木沢に向かう県道、中茂への村道も通行止めとなり、一時、集落が孤立しましたが、業者などのご協力によって、通行可能となりました。

また、五反沢川の堤防が決壊し、下五反沢の過疎農道に埋設している水道施設がズタズタになりました。

これにより、上仏社集落や大海、上、中、下五反沢集落も給水タンクから水を運ぶ生活となってしまいました。

家屋や道路、農地などの被害は、全集落に及んでおります。

村は、25日午後10時10分に災害対策部を、26日午前0時30分には、災害対策本部に切り替えて、災害対応に当たっております。

なお、26日には、災害救助法の適用を受けました。

今後、業者をはじめ、村民のみなさんのご協力によって、災害箇所の確認を急ぎ、災害復旧工事によって、普通の生活を早く、取り戻すことができるように全力を尽くしてまいります。

令和6年7月

収穫しない果実

自宅近くのクリや柿の木の上に棚が作られているのを見かけるようになりました。

クマが作ったベッドだそうです。

クリや柿が食べごろになるとクマが木に登り、細い枝についた果実を取るために、枝を折って手元に敷き詰めて、果実を食べるのだそうです。

その時にできたのが、クマのベッドだそうです。

クマが、自宅近くの果実を食べるために子グマを連れて来ています。

クマは、果実のあることを認識して、食べごろになると来るとのことです。

実が付いたら、すぐに、収穫をしていただくことで、クマに山奥の食べ物を食べてもらいたいと思っています。

クマは、冬を越すために、たくさん食べなければならないそうです。

もしも収穫しない果実の木ならば、クマの出没もあって、村でも伐採補助制度をつくりました。

なお、鳥獣対策として、電気柵やフェンスなどを設置した場合も支援をしております。

補助率は2分の1で、上限額を10万円とし、購入費2万円以上としております。

また、狩猟免許を取得する方の支援もしております。

免許取得から猟銃の購入まで、55万円の支援をしております。

これは、ほぼ自己負担なしで、全部そろうようになっております。

心の修行

現世も来世も修行をし続けること、そして、許すことが心の修行だと言います。

理解することは難しいですが、心を高めることが、現世において重要で、許すことのできないことを許すのが、最大の修行だと稲盛和夫先生の著書「稲盛和

夫の哲学」の中に書かれていました。

また、県南のある町長のブログには、健康推進のことが、書かれておりました。

「今日、何をしますか?」

「今日、どこに行きますか?」

健康を維持し、増進していくために、毎日、活動することの大切さを言っております。

何もしないことが、精神的にも肉体的にも良くないことだと思います。

行動は、無理をせず、少しだけ、無理をすることだと思っています。

健全に生きることや心の修行を、お天道様は応援しておられると思っております。

土砂災害防災訓練(大林集落)

令和6年6月

映画「警察日記」

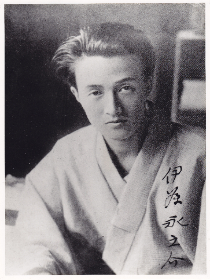

農民作家、伊藤永之介原作による映画「警察日記」が、生涯学習センターで上映されました。

白黒の映画で、農村の貧しい生活をクローズアップしたものでした。

私には、むかし懐かしい場面もたくさんありました。

しかし、目に見えない大きなものに流される農民が、ひたすら耐えていました。

警察官が、何とかしたいと手を差し伸べます。

私は、ハッピーエンドを望んだのですが、悲しみの涙が止まることなく終わってしまいました。

永之介の祖父は、上小阿仁村の小沢田で、県議会議員なども務められていたとのことですので、裕福な家庭を想像しております。

しかし、お父さんは、明治31年(1898年)に村を去り、秋田市で商売をしています。

そして、永之介は、明治36年(1903年)に秋田市で生まれています。

私は、偶然にも誕生日が同じで、51年後に生まれたことを生涯学習センター2階の「伊藤永之介展inかみこあに」で知り、興味深く映画を鑑賞させていただきました。

伊藤永之介肖像(県立図書館蔵)

朝のごはん

子供達に大切なものは何でしょうか?

習慣と教育と道徳や礼儀かもしれません。

「三つ子の魂、百まで」と言います。

子どもの習慣は、一生ものだと思っております。

そして、子どもの食事は、非常に大切であると思っております。

朝ごはんは、一日のスタートとなり、体と脳の働きを活発にします。

朝ごはんを食べている子どもは、テストの正解率も20%高いことが報告されています。

なお、子ども達には、朝ごはんを食べられることを当たり前だと思ってほしくありません。

ごはんを食べたくても食べれない人もおります。

そして、朝ごはんは、誰かが朝早く起きて、作ってくれています。

お米は、誰かが汗水流して栽培しています。

魚は、誰かが命がけで川や海で捕まえております。

子ども達には、毎日、朝ごはんを食べていることを不思議に思ってもらいたい。

保護者の皆さんには、毎日、子どもと一緒に朝ごはんを食べることを習慣づけていただくことで、村の宝である子どもは、丈夫で賢い子供に育ってくれると信じております。

令和6年5月

ミズバショウの群生

4月21日朝6時から、寒い中、たくさんの村民の皆さんのご協力によって、道路沿いをきれいにしていただきました。

ある集落は、全部の世帯から清掃活動に参加をしていただいたことをお聞きしました。

住民の郷土を大切に思う「郷土愛」に深く感謝を申し上げます。

役場職員の人数は少なかったのですが、少数精鋭で、秋田峠トンネルや上仏社の阿仁前田との峠付近の清掃をやらせていただきました。

今年は、どうしたものか捨てられているものが、たいへんに多くて、拾いがいがありました。

そんな時、道路斜面の下を流れる沢に、白い大きな花が群生していました。

今日のご褒美は、ミズバショウからの心洗われる励ましでした。

私の場合、若い頃、あまり良いことをしていないこともあって、その埋め合わせみたいなことを今、やらせていただいております。

今後もボランティア活動をやらせていただけることを幸せに思っております。

子どもの教科書

江戸時代に寺子屋などで、子ども達の教科書として「実語教」が用いられていたそうです。

平安時代末期から明治初期にかけて、庶民の教訓をまとめた教科書だと言います。

最初に書かれているのが、

山高きが、故(ゆえ)に貴(たっと)からず

樹(き)有(あ)るを以(もっ)て、貴(たっと)しとす

山高故不貴 以有樹為貴

山は、ただ高いから尊いのではない。

木が茂っているからこそ尊いのである。

人学ばざれば智なし

智なきを愚人とす

人不学無智 無智為愚人

人も学ばなければ知恵をもてない。

知恵のない人は、愚人だ。

江戸時代の子どもたちは、寺子屋でこれらのことを学んでいたといいます。

山に木が生えているからこそ、豪雨の時も災害が起きづらくなり、乾季の時もきれいな水を川に流し続け、人が生きていくためのきれいな空気を作ってくれていることを教えていたのです。

実語教は、村の将来や子どものために、私たちに山林の整備や生き方を教えてくれていたのかもしれません。

年度初めの訓示

令和6年4月

新年度の事業が決定

3月の定例議会において、村の施政方針を述べさせていただき、新年度事業を説明させていただきました。

議会からは、たくさんの提言やご指導をいただき、全議案を採択していただきました。

ソフト事業としては、村民や商店、事業者に活用され、経済効果の極めて高いプレミアム商品券3千6百万円分の発行や、住宅を建築した場合に2百万円と不動産取得税分の補助や、小沢田にゆかりのある伊藤永之介の農村文学の歴史的背景を学ぶ資料の展示や映画観賞会などを開催いたします。

また、診療所については、土曜日の診療を開始し、子どもや働いている方が受診しやすいようにします。

ハード事業としては、村の木を活用し、屋根には太陽光パネルで発電した電気をコアニテイーで使用する、村営アパートの建設により定住促進を図ってまいります。

また、水力発電可能性調査結果による水力発電と災害防止などのため、2つ目のダム建設を検討してまいります。

「情けは人の為ならず」

「情けは人の為ならず」ということわざがあります。

情けは、遠い将来、忘れたころに自分のためになるようです。

情けは、人の為にさせていただくもの、それとも厳しく突き放すことが当てはまるのかは、時と場合によるのかもしれません。

人の為にする場合は、人の為にさせていただくのですから、お礼の言葉も見返りも求めないで、行動することだと思っておりますが、なかなかそのようにはいかないのが、人情なのかもしれません。

突き放す場合は、厳しい現実の中で、将来を見越すこととなり、辛いものとなるのではないでしょうか。

また、利他と自他の心については、タライの水を自分の方に手で引き寄せてもタライの中で水は回って、向こうの方に行ってしまいます。

相手の為に水を手で押してやると水は、回って、自分のところに帰って来ることを稲盛和夫さんは、書いておられました。

利他の心で、熱意を持って、道徳を重んじて、社会に貢献すれば、将来、私たちは、幸福になれると信じております。

上小阿仁中学校卒業式でのあいさつ